मध्य प्रदेश में जिस तरह चुनावी महाभारत के कोलाहल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ की अपनी पार्टी कार्यालय में हुई एक बैठक की वीडियो को मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी राजनीतिक एजेंडा तय करना चाहती है उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि चुनावों का एजेंडा पहले ही कमलनाथ ही तय कर चुके हैं। निश्चित रूप से यह एजेंडा वह नहीं है जिसे सत्तारूढ़ पार्टी अपनी सुविधा हेतु केन्द्र में लाना चाहती है। लोकतान्त्रिक राजनीति में राजनैतिक दलों की हार-जीत होना सामान्य होता है क्योंकि इसका फैसला उनके हाथ में न होकर आम मतदाता के हाथ में होता है मगर जो राजनैतिक दलों के हाथ में होता है वह उन मुद्दों पर आम जनता का समर्थन मांगना होता है जिनसे उनका प्रत्यक्ष लेना-देना होता है। जाहिर तौर पर मतदाता की पहचान चुनावी मैदान में हिन्दू और मुसलमान अथवा उसकी धार्मिक आस्था से नहीं की जाती क्योंकि राजनीति का इस सबसे किसी प्रकार का लेना-देना नहीं होता। हर पांच वर्ष बाद जिन सरकारों का गठन होता है उनका काम प्रत्येक नागरिक की धार्मिक स्वतन्त्रता की गारंटी देते हुए उसका सामाजिक-आर्थिक विकास करना होता है। इसके लिए सरकारें नीतियां बनाती हैं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं तैयार करती हैं और उन्हें लागू करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की खामी या कोताही को निशाने पर लेते हुए सरकार को आड़े हाथों लेना ही विपक्ष का मुख्य कार्य होता है जो वह विधानसभा से लेकर सड़क तक करता है।

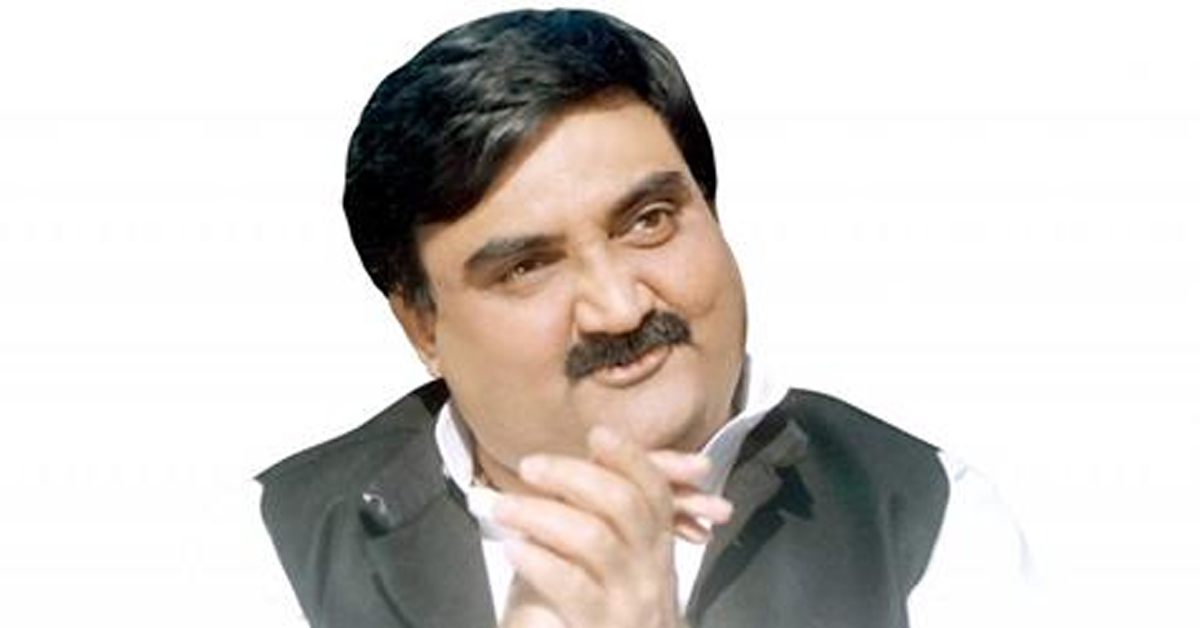

श्री कमलनाथ तीन महीने पहले अपनी पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में इसी तरफ इशारा करते हुए उपस्थित लोगों से कह रहे थे कि वे सावधानी के साथ अपने मत का उपयोग करें क्योंकि उन्हें मजहब या धर्म के आधार पर भटकाने की कोशिश की जा सकती है और चुनावों में साम्प्रदायिक भावना को भड़का कर अन्य प्रमुख मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जा सकता है। दरअसल हिन्दू और मुसलमान होना किसी भी चुनाव में कभी भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। भारत में 80 प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या का होना और 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक (मुस्लिम समेत) का होना इसी तथ्य का आभास कराता है कि हमारी राजनीति इसी वजह से बहुदलीय व बहुरंगी व विचार विविधता वाली है क्योंकि हम राजनीति का अर्थ समझते हैं और इसकी महत्ता की पहचान करना भी जानते हैं।

बेशक राजनीतिक दल एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की तकनीकें भी ईजाद करके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं और कहीं-कहीं उन्हें इसमें सफलता भी मिल जाती है मगर कमोबेश भारतीय मतदाता अपनी राजनैतिक जिम्मेदारी से वाकिफ हैं और इसे निभाना भी बखूबी जानते हैं। हकीकत में कोई भी राजनैतिक दल तभी संकीर्ण समुदायवाद या सम्प्रदायवाद का सहारा लेता है जब उसके पास जनता के विकास का कोई कार्यक्रम नहीं होता अथवा वह जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाता। श्री कमलनाथ का सन्देश यही था जो उन्होंने अपने समर्थकों को तीन महीने पहले दिया था और आगाह किया था कि आपको उन मुद्दों पर उलझाने या लाने की कोशिश की जायेगी जो मतदाताओं को हिन्दू-मुसलमान में बांटते हों। अतः आपको बहुत सावधानी के साथ सचेत होकर अपना काम करना है और किसी उलझाव में नहीं पड़ना है। वृहद स्तर पर यह फार्मूला भारत की राजनीति को वैचारिक नीतिपरक व सिद्धांतमूलक बनाये रखने के लिए भी जरूरी है।

इसके बावजूद प्रत्येक राज्य की अपनी कुछ विशिष्टताएं व जरूरतें होती हैं जिनका ध्यान हर राजनैतिक दल को रखना होता है। इस मामले मंे उस राज्य की विशेष सांस्कृतिक व भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं। इन्हें देखते हुए ही राज्य का आर्थिक विकास संभव होता है और इस प्रकार होता है कि वह समावेशी हो, किन्तु समावेशी विकास की पहली शर्त सामाजिक समरसता व नागरिक अधिकारों मंे समरूपता होती है। इसकी पक्की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। इसे देखते हुए किसी भी संगठन को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक के राष्ट्रभक्त होने का पैमाना तय करता है अतः हर सरकारी कर्मचारी का राष्ट्रवाद संविधान के बताये अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करना ही अन्तिम लक्ष्य हो सकता है।

जब कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर मंे एक कर्मचारी की हैसियत से काम करने जाता है तो उसके परिसर में पहुंचते ही उसकी हैसियत एक एेसे नागरिक की हो जाती है जिसे जनता द्वारा चुनी गयी सरकार ने लोगों की सेवा के लिये नियुक्त किया है और यह कार्य करते हुए न तो वह हिन्दू होता है और न मुसलमान बल्कि धर्मनिरपेक्ष सरकार का मुलाजिम होता है। वह बेशक हिन्दू या मुसलमान हो सकता है मगर अपने घर में। इस मामले में किसी भी मजहब के व्यक्ति को किसी प्रकार की छूट नियम या कानून नहीं देते हैं।